GUIDA DELL’ESCURSIONE GEOLOGICA SULL’APPENNINO

UMBRO-MARCHIGIANO

Valli del Candigliano/Biscubio e del Metauro

APRI LA MAPPA DINAMICA

Autori:

Testo e Immagini: Prof. Mauro

De Donatis e Dr.ssa Sara

Susini

Google Maps mashup: Dott. Marco

Foi

Universita' degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Dipartimento di Scienze Geologiche, Tecnologie Chimiche ed Ambientali (DiGeoTeCA)

Campus Scientifico - 61029 Urbino

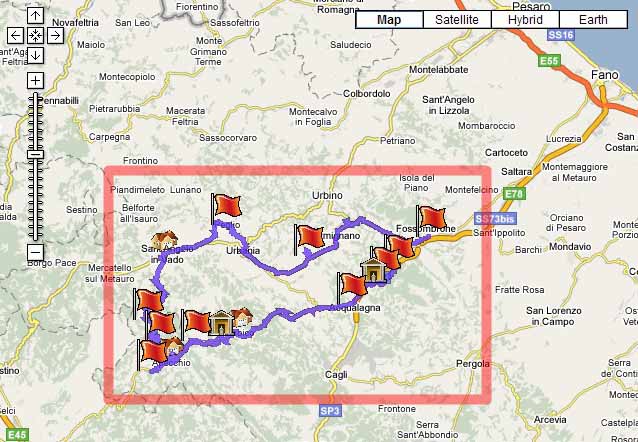

Carta stradale dell’area con ubicazione degli stop

(KMZ per la visualizzazione in

Google Earth: Percorso, Stops

- ArcPad 7.0 'git2009.apm'

Project 43Mb)

L’escursione che si svolge tra il Passo del Furlo, le alte valli del Candigliano e del Metauro è una “classica”. La successione Umbro-Marchigiana è meta di escursioni e campi di rilevamento didattici di molti corsi di laurea in Scienze Geologiche di università italiane e straniere. Ciò non di meno ha permesso di fissare alcuni punti fermi nelle conoscenze sul pianeta Terra grazie a ricercatori italiani e stranieri che l’anno osservata anche in ogni singolo strato (W. Alvarez, 2009 e referenze).

Si può in ogni caso considerare anche come un viaggio nello spazio e nel tempo.

Lo spazio: le rocce che vedremo non si sono formate nella precisa collocazione geografica attuale. Sono state trasportate nella posizione attuale da qualche decina o centinaia di chilometri dalla posizione attuale.

Anche la collocazione nelle fasce climatiche è diversa. Ad esempio: un ambiente tipo Bahamas era tipico di questi ambienti centinaia di milioni di anni fa.

Il tempo: il nostro tempo non è mai abbastanza. Spesso avremmo bisogno di giornate più lunghe di 24 ore. Di fronte alle rocce che vedremo però, non riusciremo a capire effettivamente il tempo passato in centinaia di milioni di anni. Se lo confrontiamo con i tempi umani, è troppo grande.

Di sicuro il pensiero di ciò ha comunque la capacità di ridimensionarci.

Rileggendo queste prime righe, ci sembra di essere diventati filosofi… di bassissimo livello, naturalmente! Ma i primi filosofi greci che si studiano al liceo non sono forse i naturalisti?

Forse, da geologo, la maniera di pensare diventa diversa. I concetti di tempo e di spazio sono di sicuro diversi da quelli che hanno altri tecnici/scienziati (es. fisici o ingegneri) la cui cultura è più diffusa nella cultura generale.

Ma ci chiediamo: le catastrofi sono da considerarsi davvero tali o sono solo parte normale della storia della natura? E ancora: perchè conosciamo molto di più delle abitudini sessuali dell’amantide religiosa che delle dinamiche di evoluzione delle montagne che generano terremoti, frane, alluvioni, eventi considerati catastrofi dalla nostra società antropocentrica?

Questa escursione ha la presunzione di voler passare alcuni concetti generali visitando dei posti sui quali forse siamo già passati altre volte. Questa parte di Appennino permette di capire come si evolve un orogene collisionale in un ciclo di nascita, di fasi evolutive diverse e di smantellamento.

Partendo, come in genere fanno i geologi, dalle rocce più antiche e risalendo a quelle in via di formazione, cercheremo di spiegare la storia di questa parte del globo che comunque riflette quella di gran parte delle catene alpine-himalayane (dai Pirenei all’Himalaya appunto), che sono le montagne più recenti della storia del nostro pianeta che nasce circa quattro miliardi e mezzo di anni fa.

|

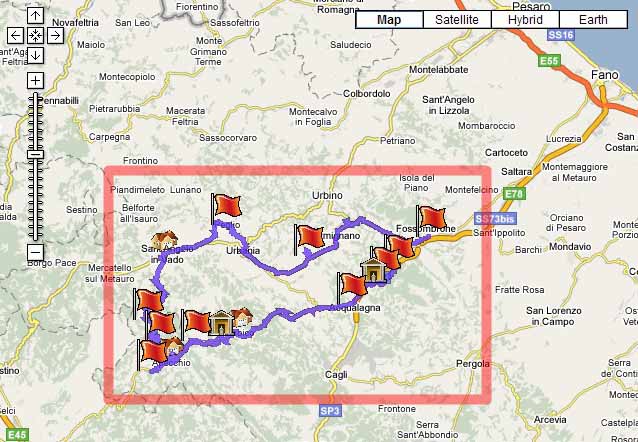

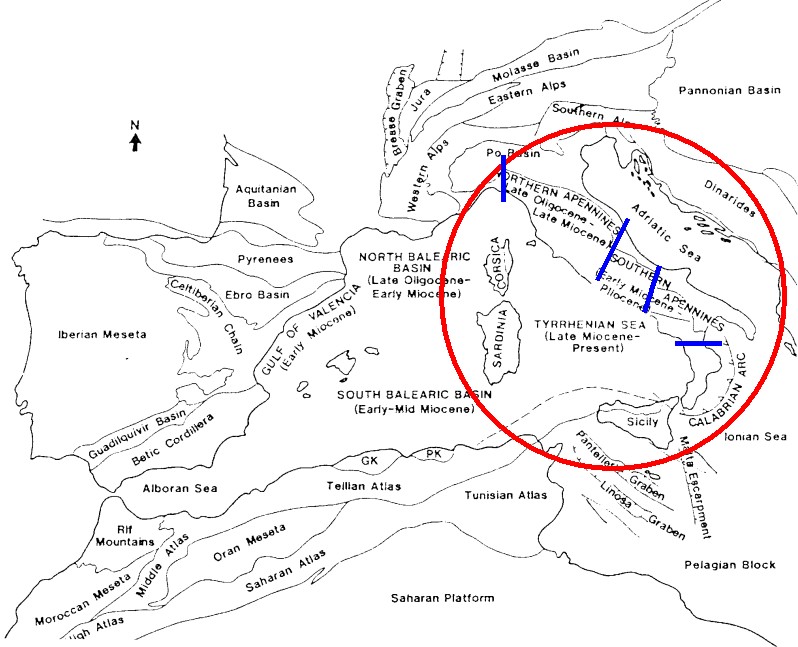

Carta delle catene perimediterranee con suddivisioni dell’Appennino: Settentrionale, Centrale, Meridionale. |

APPENNINI

L’Appennino fa parte delle catene alpine perimediterranee. Esso stesso è convenzionalmente suddiviso in tre segmenti. L’appennino meridionale va dall’arco calabro al matese; l’appennino centrale comprende il segmento laziale-abbruzzese; l’appennino settentrionale, nel quale e’ compreso il settore Umbro-Marchigiano, parte dal sovrascorrimento dei Sibillini sul Gran Sasso e arriva alla linea Sestri-Voltaggio in liguria al limite con le Alpi.

L’Appennino Umbro-Marchigiano: cenni di stratigrafia e tettonica.

L’Appennino Settentrionale è una catena arcuata a pieghe e sovrascorrimenti NE-vergenti, costituita da unità tettoniche messe in posto a partire dall’Oligocene come risultato della convergenza e collisione tra i margini continentali del blocco Sardo-Corso di origine europea, ad ovest, ed il blocco Adriatico di affinità africana, ad est.

Nei settori settentrionale e centrale di questa catena, terreni di derivazione oceanica (Unità Liguridi) si sono tettonicamente sovrapposti ad unità di margine passivo e avanfossa (Unità Toscana e Umbro-Romagnola).

|

Schema geologico semplificato dell’Appennino Settentrionale |

L’Appennino Settentrionale

Nel settore interno Umbro-Marchigiano, affiora una successione di margine passivo (datata al Trias-Miocene medio) deformata da pieghe e sovrascorrimenti coevi ad elementi transpressivi con andamento circa nord-sud e est-ovest.

Anche il basamento permo-triassico è coinvolto nella deformazione con possibili riattivazioni di faglie ad alto angolo del precedente rifting liassico.

Verso est, nell’area Marchigiano-Romagnola, la successione Umbro-Marchigiana è sepolta sotto depositi d’avanfossa di età miocenico superiore-pliocenica, mentre l’avanfossa plio-quaternaria è ubicata a est della linea di costa, nel mare Adriatico.

In tali bacini di avanfossa, allungati secondo l’asse appenninico, la deformazione e i depocentri sono migrati verso l’avanpaese, a nord-est, coinvolgendo depositi per lo più terrigeni, progressivamente più giovani (dall’Oligocene al Quaternario). In definitiva, l’attività dei sovrascorrimenti ha sia guidato la deformazione, sia determinato le condizioni di deposizione.

La sedimentazione continentale quaternaria, è in generale legata a depositi continentali, quali quelli dei depositi fluviali e di versante.

-----------------

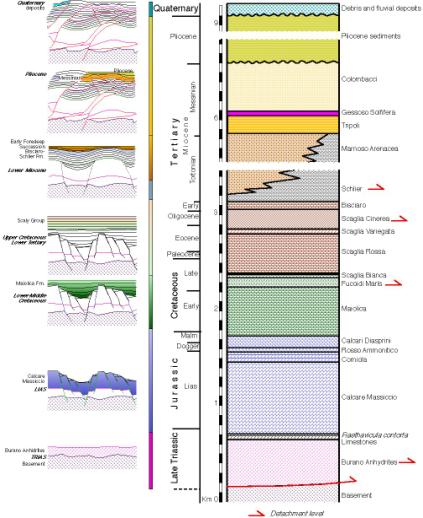

Sintesi stratigrafica

L’unità stratigrafica più antica affiorante nell’area è la formazione del Calcare Massiccio (Triassico sup.-Lias inf) che risulta scollata dalle sottostanti Anidridi di Burano triassiche depostesi su un basamento ercinico. L’ambiente di deposizione di piattaforma carbonatica articolata e le strutture distensive permo-triassiche indicano che tale area era interessata da una tettonica di di apertura della Tetide.

La successiva individuazione ed evoluzione del margine passivo è registrata nel multilayer carbonatico mesozoico-eocenico. Questo è costituita (dal basso verso l’alto) sinteticamente da: anidridi del Trias superiore, carbonati massivi di piattaforma, calcari con liste e noduli di selce bacinali e marne intercalate di età liassica media-eocenica media, e litotipi prevalentemente marnosi databili dall’Eocene medio-Miocene inferiore.

Nella parte più alta di questa successione, corrispondente al Gruppo delle Scaglie (Cretacico sup. - Oligocene), diventa significativo il contributo terrigeno indice dell’instaurarsi di un regime compressivo che condurrà all’individuazione dell’avanfossa Appenninica di età neogenica.

L’avanzare della deformazione dalla zona più interna verso quella più esterna determina lo sviluppo di un sistema complesso di avanfossa migrante con associati bacini minori. La deposizione sintettonica dà luogo ad una successione stratigrafica diversificata per la una marcata variabilità di facies e diacronicità dalle zone interne a quelle esterne, e anche longitudinalmente agli assi depocentrali dei bacini. Lo sviluppo di facies diverse nei vari bacini neogenici, è dimostrato da sedimenti pelagici ed emipelagici di avampaese (Formazioni del Bisciaro e dello Schlier), seguiti dalle coltri torbiditiche di avanfossa di apporto principale alpino, e, con la successiva fase regressiva del Messiniano superiore, da depositi evaporatici (relativi alla crisi di salinità mediterranea) e di lago-mare. Chiudono la successione i sedimenti trasgressivi plio-pleistocenici prima della definitiva emersione dell’area.

|

Colonna Stratigrafica ede evoluzione tettonica e sedimentaria della Successione Umbro-Marchigiana. |

Assetto tettonico generale

L’assetto attuale del settore Umbro-Marchigiano della Catena Appenninica è il risultato di una complessa storia deformativa, caratterizzata dal susseguirsi di processi tettonici differenti correlati tra loro, che si sono essenzialmente sviluppati negli ultimi 15 MA per la convergenza e collisione del Blocco Sardo-Corso e da quello Adriatico.

Tra l’inizio del Miocene e il Pleistocene medio si sono sviluppati eventi di raccorciamento con direzione degli sforzi massimi SO-NE che hanno individuato dei domini strutturali che sono stati deformati per pieghe e sovrascorrimenti con vergenza orientale.

Tutti i domini mostrano una convessità orientale dovuta al cambiamento nella direzione degli assi strutturali ruotando da NO-SE nella parte settentrionale, a NNO-SSE fino a NNE-SSO nel settore meridionale.

L’architettura compressiva è essenzialmente costituita da anticlinali e sinclinali spesso tagliate da sovrascorrimenti e/o retroscorrimenti (strutture di pop-up). Sono inoltre presenti faglie trascorrenti e di trasferimento della deformazione.

Le pieghe sono fortemente asimmetriche con direzione di trasporto principale verso Est. Le anticlinali in particolare hanno geometrie con zona di cerniera piatta e fianchi ripidi, spesso verticali o rovesciati con associate faglie ad alto angolo. Nel settore più esterno, spesso sepolte dai terreni neogenici, le anticlinali sono relativamente più strette delle adiacenti sinclinali.

Il piegamento è associato a buckling, sviluppato per scollamento sulle anidridi triassiche della formazione più spessa e competente che controlla la geometria di tutto il piegamento quale il Calcare Massiccio. In genere al nucleo di queste pieghe si sviluppa poi un piano di sovrascorrimento con geometrie e cinematiche secondo il modello di fold-propagation faulting. A tale sovrascorrimento può essere associato anche piani di retroscorrimento a seconda della geometria del piano di faglia principale.

In generale la posizione di enucleazione delle strutture plicative e di sovrascorrimento sono probabilmente associate a discontinuità del basamento, quali gradini tettonici legati alla distensione liassica o all’architettura ercinica, o a faglie riattivate positivamente.

|

Modello analogico di laboratorio di strutture a pieghe e sovrascorrimenti legate ad un livello di scollamento sopra una discontinuità del basamento. Questo esperimento esemplifica la struttura dei sovrascorrimenti nel settore Umbro-Marchigiano |

Passando poi dallo stile strutturale più profondo a quello superficiale nelle aree esterne, si nota una complicazione notevole di strutture legate a sovrascorrimenti e retroscorrimenti (con associate pieghe da aperte a rovesciate) sviluppate da livelli di scollamento più superficiali quali le formazioni delle Marne a Fucoidi, della Scaglia Cinerea, dello Schlier.

Molto spesso tali deformazioni sono ubicate sulle regioni crestali delle anticlinali maggiori e sonos state interpretate come sviluppo di raccorciamento differenziale.

Sempre nell’Appennino Umbro-Marchigiano è stata attiva anche una tettonica distensiva dal Pliocene all’Attuale, che ha disarticolato le strutture compressive e ha interagito con la tettonica di raccorciamento che si sviluppava nei settori più esterni della catena. Anche la tettonica distensiva è migrata da ovest verso est.

In generale le faglie normali sviluppate in questo regime sono all’incirca parallele alle strutture da raccorciamento precedenti, tranne in zone dove ci sono faglie di trasferimento o chiusure periclinaliche di pieghe maggiori. In questi casi infatti la le geometrie e le distribuzioni delle litologie controllano fortemente il loro sviluppo.

Da recenti studi anche nell’area rilevata sembra che le faglie normali affioranti, possano essere congruenti con i meccanismi focali di eventi sismici minori recenti.